2月の連休の最終日、晴れの予報に合わせて雪山に向かう。

場所は、浅間山。

だが、現在、噴火警戒レベルは2なので浅間山には登れない。

しかし、その浅間山がよく見える外輪山がある。

それは黒斑山という外輪山の最高峰。

今回はその黒斑山に挑戦。

黒斑山

2月は祝日が2回あり(厳密にいうとその1日は振替日)、そのどちらも3連休となる。土曜日に仕事が入るとそうはいかないのだが、その始めの方、幸い休むことができた。

3連休の最初の2日は前回のブログに書いたように句会で埋まった。

そしてその最終日、お天気マークのある雪山初心者向けの山を探して見つけたのが、浅間山だった。

しかし、残念ながら浅間山には現在登ることができない。それは活火山で噴火警戒レベルが2なのである。日本百名山の一つとして数えるには、第一外輪山の黒斑山か第2外輪山の前掛山をその代わりとすることになる。ただし、前掛山にはレベル1でないと登山することができない。そのため、黒斑山に登頂することで浅間山を登ったことにする。

黒斑山は雪山初心者でも登りやすい山であることに加え、ガトーショコラのように見える浅間山を眺めるのに絶好の山なのである。

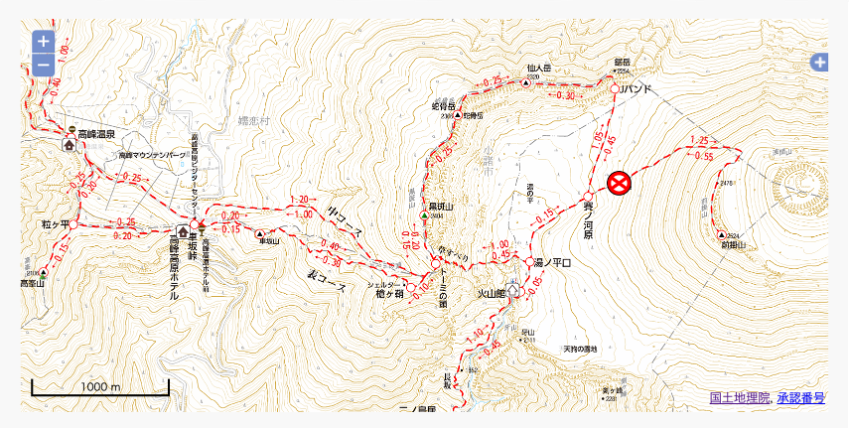

今回の登山は車坂峠を起点とする。新幹線で佐久平駅、そこからバスで高峰高原ホテル前までいく。登山はピストンで、再びホテル前からバスで帰る。

十分に日帰りで登山することができるコースなのである。ただし、自宅から始発のバスに乗っても間に合わないため、最寄り駅まではバイクで向かう。

(出典:黒斑山 (くろふやま):2,404m - 山と溪谷オンライン)

ただ、バスは行きも帰りも1日2本しかなく、乗り遅れると大変だ。帰りも、高峰高原ホテルでは現在宿泊は行っていないため、歩いて30分ほどのところにある高峰温泉に泊まるか、タクシーを呼ぶしかない。

黒斑山までのコースタイムは登り1時間半、下り1時間15分で合計2時間45分。ただしこれは無雪期の標準コースタイムなので、雪山だともっとかかる。

ガトーショコラを眺める

佐久平駅8時35分発のバスに乗る。佐久平駅前は道路は除雪されていたが、歩道は少し雪が残っていた。

空は晴れていた。今まで雪山でスカッと晴れたことがほとんどないため天気が気になる。唯一晴れたのは、1月に登った赤城山で遠くまで見渡せた。ただこの時は雪が少なく雪山という感じがあまりしなかった。先日登ったの丹沢大山は相模湾までが見渡せたが、日が差すことはなかった。

やはりお天気がいい。暖かい上、周りの景色が眺められる。それに特に冬山ではガスって道がわからなくなるのが怖い。

新幹線に乗っていて、窓から晴れているなと安心していたら、軽井沢の駅に近づくと急に曇り靄っていた。それが佐久平駅に到着すると晴天なのでほっとした。

バスに乗っている時も、山道を登り出したら曇りだして不安になった。それが上に登るにつれ再び晴れ出すといった変わりやすい天気だった。

時間通り9時35分に高峰高原ホテル前に到着。バスはこのあと高峰マウンテンリゾートまで行く。

バスを降りると強い風が吹いていて、暖かい車内からいきなり寒風にさらされる。目の前にある高峰高原ビジターセンターに急いで駆け込む。

ありがたいことにここでトイレを使わせてもらい、建物の中で防寒着を脱いでザックにしまったり、アイゼンをケースから出したりさせてもらった。ちなみに今回は冬靴を持ってきた。

雪山といっても軽い登山しかしないつもりだったので冬靴は買わないつもりだった。3シーズン用と冬履との違いは断熱層があるかないかとソールの硬さが主な違いである。3シーズン用でも靴を濡らさなければ、そして熱い靴下を履いていればそれほど冷たくならないだろうと、そういった対策をしてきた。

実際、天気にもよるが、それでもなんとかなるような気はしている。けれど、こんど雪山教室に行くことにしたので冬靴が必要となったのである。

できるだけ出費を抑えたいので、特別価格が抑えられた靴を試すため、横浜の登山用品店まで出掛け靴を履いて30分くらい店内を歩いてから購入した。足に合ってラッキーだた。

また、ピッケルもネット購入した。これらシューズとピッケル、それにいつものストックをナイロンバックに入れて持ってきた。そして、ここまでのアプローチシューズとして軽量な、そして厚手の靴下で履けるよう大きいサイズのものをワークマンで買って履いてきた。

一応ご紹介すると、冬靴はスカルパのマンタテックというやつで、多分冬靴では一番安い。登山店のスタッフの話では、現在は値段が据え置かれているが近々値上がりするだろうということだった。

また、ピッケルはアイゼンで使用者が多い、グリベルというメーカーのもので、G1というモデルを買った。初心者はシャフトがストレートのものが良いということなので、それに従った。

こうして身支度を整え、登山口に向かう。

登山口は、ビジターセンターの向かい側の少し上で、広場のようになっていた。一段高くなっているので滑らないように慎重に上がる。

ここで12本爪アイゼンを装着。このアイゼンはモンベルの3シーズン用に合わせて買ったものだが、幸いこのマンタテックにも装着できた。少しだけ右足の方が小さく、ちょっと緩いのが気になるので、今回の山行で試してみるのも目的の一つである。

こうして準備を整え、10時10分、いざ出発。思ったよりも早く準備ができた。

登山コースには表コースと中コースがあり、この登山口から道が分かれる。登りは表コース、帰りは中コースを通ろうと思う。

表コースはアップダウンがあり、ほとんどが樹林帯だがところどころ眺めの良いところが現れる。薄手のグローブを2枚重ねていたが、指先が冷たくなったので、最初の見晴らしの良い場所で厚手のグローブを取り出して交換した。

踏み固められたトレースのおかげで、アイゼンの爪がしっかり雪に刺さり、とても歩きやすい。そして雪を踏み締める音がなんとも言えず心地よい。

しばらく登ると左手に浅間山の山頂が顔を覗かせた。ちょっと雲が気になるが、ガトーショコラは見られそうで気持ちが昂る。

11時23分、槍ヶ鞘に到着。ここで浅間山とご対面。やったー、ガトーショコラだ。

ここでしばらく写真を撮ったりして風景を楽しむ。左手を見ると雪がほとんどついていない急峻な崖を登っている登山者の姿が小さく見えた。

次に目指すのはトーミの頭である。槍ヶ鞘から15分ほどさっき見えた崖を登って到着。順番を待って標柱前で写真を撮る。

ここから外輪山の山頂傳に黒斑山、蛇骨岳、仙人岳、鋸岳と続く。いずれも浅間側の内側は深く切り立っており、危険な感じである。

それにしても見晴らしが良い。最高だ。よく見ると浅間の山頂から噴煙が上がっている。今ここではそれほど風はなく日も当たって暖かい。それでもマイナス2、3度ではあったが。

ところが浅間の山頂は雲がかかったり晴れたりと、雲の流れが早い。上空は風が強く吹いていそうだ。

ここから外輪山を縦走でき、それほどアップダウンもなさそうに見える。歩いていくと左手は深い森、右手は荒々しい崖とその下の平原そして浅間の優美な姿。

少し歩くと草すべりの分岐がある。ここからこの崖を下れば湯の平である。現在は賽の河原を通って外輪山を一周することが可能である。しかし、公共交通機関を使っての日帰り登山では時間が足りない。

12時8分、黒斑山に到着した。とくに登頂したという感じがしないままの登頂である。しかし、これで日本百名山の50座目、ちょうど半分という記念となる山となった。

ここでザックを下ろして昼食にする。浅間を眺めながらの贅沢な食事である。デザートとしてワッフルチョコをいただく。いわゆるガトーショコラではないのだけれど、ガトーの意味を調べるとケーキなどの焼き菓子のことらしいので、ガトーショコラとはチョコレートの焼き菓子、だからこのワッフルチョコもガトーショコラと言えなくもないとこじつけて納得させた。

ちなみに昼食はモンベルのリゾッタで、ここでも自作(ダイソーのランチバックの改造)のコジーはとても役に立った。モンベルのアルパインサーモボトルもほとんど冷めておらず、そのままお湯を注いで食べても熱々だった。

山頂には50分ほど滞在して下山開始。来た道を戻り、途中から中コースへの分岐の方へ下っていく。

中コースはほぼ樹林帯の中を通り、ようやく下の方まで来てから視界が開ける。ここも樹林帯にしっかりとトレース跡があるので迷うことなく下っていけた。ただ、あまりに順調なので下るのが惜しかった。もっと歩いていたい、そんな気持ちだった。

なるべくゆっくりと下っていったのだが、13時50分、車坂峠のスタート地点まで戻ってきてしまった。

朝、この広場で装着したアイゼンをここで外そうとしたが、一段下に降りなくてはならないことを思い出し、下に降りてから高峰高原ホテルの駐車場の隅で取り外した。駐車場のアスファルトは乾いていたので丁度良かった。ここでスパッツを外し、冬靴もワークマンシューズに履き替えた。

さて、バスの時間まで2時間以上ある。温泉に入ってのんびりしよう。

次々と下山してくる人はみなこの駐車場に止めた車のところへ行った。やはりちょっと早く下山しすぎたのだろう。

入り口から中へ入ると受付があり、そこで入浴料700円を支払う。なかなか良心的な価格である。

「今なら富士山を眺めながら入れますよ」

そう言って浴場の場所を説明してくれた。ああ、この一言がうれしい。

温泉の窓からは手前の雪は見えたが、メガネをしていないので富士山は見えなかった。だが、時間もたっぷりあるのでのんびりと湯に浸かった。いつも時間に追われてばかりいる習慣なので、へんに落ち着かなかったりもするのだが贅沢な時間を過ごすことができた。

湯から上がるとロビーでビールを飲みながら、大きな窓から贅沢な景色を堪能した。

もちろん富士も見えたし、その右手には八ヶ岳から蓼科山に続く山の稜線の美しい姿が見えた。

帰りのバスは16時18分発。10分前にバス停に向かうとバスは到着していた。すでに二人掛けの席に一人は乗客が座っていて、所々二人で座っていた。

一人で座っていても隣にザックを置いているので座る場所がない。その中でも優しい人がいて、足元にザックを置いてくれていたので、声をかけてそこに座らせてもらった。

ぼくの後から乗り込んだ人たちも座席を探してうろうろする羽目になっていた。そんな姿を見てザックを膝に乗せて席を空けてくれる人が現れて、なんとか全員が座ることができた。

バスが発車するといつの間にか首を揺れに合わせて眠ってしまった。心地よい疲れであった。

最後に

大満足の雪山登山だった。

晴天と悪天候とでは雲泥の差だ。

しかし、天気は自然の循環、悪天候もまた地球に暮らすものにとっては必要なこと。

だから全てを楽しめばいいのである。

この前の蔵王ではホワイトアウトで前に進めなかった。

それもいい経験。だからこそ、晴天のありがたさがわかる。

帰りは小諸でバスを降りて小海線で佐久平まで戻って新幹線に乗った。その方が早く、またそうしなければ予約した新幹線に間に合わなかったのである。

さきほど温泉では時間に追われずのんびりしたが、結局ふたたび時間に追われて家まで帰ることになった。

そして、バイクの駐輪場では清算機が故障で電子マネーが使えず、新500円玉も使えずで、もう一度駅まで戻ってお札を崩さなければならなかった。あと30分遅れたら250円追加料金が発生するタイミングで、最後まで時間に追われる始末であった。

あ、最後に冬靴はあたたかく、ちょっとだけ大きく感じられたが靴擦れもなく快適でした。

では、このへんで

広告